‘?? ????, ?????? ????, ?????? ???? ???’ ????? ??????????? ?? ???????? ????? “??????????????” ?? ?? ????? ?? ?? ????? ?? ??-???????? ?? ?? ?????? ???????? ???? ?? ?? ????-??????????? ?? ????? ?? ???? ????, ???? ?? ??????? ??? ??????? ?? ????? ?? ???? ??? ???? ????, ?? ????, ??? ???????? ?? ??? ?? ????? ???? ?????? ???? ???? ??-??? ?? ??? ?????? ?????? ?????? ???? ???? ?? ?? ???????????? ????? ??????????? ??? ?????????? ?? ????? ?? ???????????, ???? ?? ?????, ???????? ?? ????? ???? ?? ???????? ?? ??? ??????? ???????? ??? ??????? ?? ???????? ?? ??????? ????? ???? ?? ??????? ?? ???? ????? ????? ????-??????? ?? ??????? ??? ???? ?????? ?????? ????? ??? ?????????? ?? ????-??????? ???????? ?????? ???-????? ???? ??? ????? ??? ???? ??? ???? ????? ??????? ??? (encyclopedia of Hindi literature, who’s who among indian writers-sahitya akadami, new delhi, directory of American scholars, international biographies, Cambridge, UK) ???????? ??? ??? ??? ?? ??? ??? ????? ??? ???? ??????? ?? ?? ?? ??:????? ?????? ?? ??????????? ?? ???, ???????-?????????? ?? ??? ???? ?????? ???? ?? ????? ?? ??? ??-?? ???????? ?? ?????? ?????????? ?? ????????-??????? ?????????? ?? ??? ?????? ‘??? ?????? ????’ ?? ?? ?? ?????? ???? ???????? ? ???? ???????? ???? ??????? ???? ??? ????? ?? ????????? ?? ?? ???? ????? ??? ?????? ??? ?? ??????? ?? ????? ?? ?????????? ??? -????)

– ???? ???? ?? ??? ????? ??????? ?? ??????? ???? ?? ????? ???? ????

???? ??? ???? ?????? ??????????? ???? ???? ??????? ???? ?? ??? ?????? ?? ?? ?? ???? ??? ???? ??? ????????? ‘??????? ?????’ ???? ‘????? ?? ????? (rags to riches) ???????? ?? ?????????’ ?? ???????? ???? ??? ?????? ?? ?? ??, ??? ???? ?? ????? ???? ??.?., ???????, ???????????, ???????????? ??? ???????? (????? ??????) ??????? ?? ???? ?? ?? ????? ??? ?? ???? ? ??? ?? ???? ????? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ????, ????? ????? ????? ?? ???? ????? – ???? ?????????? ?????? ????????? ???. ???????? ?? ?? ?????? 1921 ?? ?????? ?????? ??? ???? ??? 15 ???? ?? ??? ??? ??? ??, ???? ???? ???? ?? 21 ???? ????? ?? ???????? ???? ??? ??????? ?? ??? ??? 18 ??? ?? ????? ????? ??? ??????? ??? ??? ????? ???? ?? ??? ??? ???????? ??? ????? 1931 ??? ?? ???????? ????? ?? ?? ??? ??? ????? ??? ??? ???? ??? ?? ???????? ?????????? ??????? ?? ?????? ?? ??? ?????? ????? ????? ??? ????? ??? ?? ?????? ?????, ??? ??, ??? ????, ??? ???? ?????, ???????? ??????, ?????? ???? ??? ?? ?????? ???? ?? ????? ?? ?????? ?? ??? ??? ???? ?????? ??: ???? ??? ?? ????? ??? ?? ???? ?? ???? ??? ? ?? ? ??????? – ????? ????? ???? ?? ???? ?????

– ?? ???? ?????? ??? ???? ??? ??????

????… ??? ?? ?? ?? ?????? ????? ??? ???? ?? ?? ???? ?????????? ?? ?? ????? ?? ???? ????? ??????????? ?? ?? ???????? ???? ?? ?? ????’ ‘??????????????’ ?? ‘???????? ?? ??????’ ???? ???? ?????? ??? ‘??????????????’ ?? ????? ?? – ?? ????, ?????? ????, ?????? ???? ???? ?? ?????? ?? ????, ????? ???? ??????, ?????? ???????, ?????? ?????? ??????? ???? ???? ??? ??????? ??????? ?? ??? ??? ?? ??? ???? ??? ??, ???-???? ??? ????? ????-?????? ?? ??? ??? ?? ?? ????? ??????? ??? ??? ???? ???

?????? ?? ????? ?? ????? ???? ???? ???? ?? ?? ???? ???????? ???? ??? ?? ?? ????, ??? ????? ???? ?? ??????? ??????? ??? ? ???? ???? ?? ?????? ?? ???? ??? ???????? ?? ??? ?????? ?? ?????? ?? ???, ?? ?? ??????? ??????? ?? ???? ?????? ?? (???? ???? ??? ?? ??? ???? ?? ?????? ????? ?????) ????? ???? ???? ??????? ???? ?? ????? ???? ???? ?? ???? ?? ????? ?????? ?? ?? ?????? ????? ??? ??? ???? ???? ?? ???? ????? ?? ????? ???? ????? ???? ?? ????? ?? ?? ????? ?? ??? ?????? ?????? ??? ???? ??, ??????, ??? ????? ?? ???? ??, ???? ???? ????? ??? ?????? ?? ??? ???? ??? ??? ??? ????? ???????? ???? ???? ?????? ???? ???? ????? ?? ???? ????? ?? ??? ???? ???? ???????? ?????? ?? 16 ??????? 1954 ?? ?????: ????? ????? ????

?? ??? ?? ??? ?????? ?? ??? ??????? ?? ????? ???? ?? ??????-???? ????? ??? ??????? ?? ??? ?? ??? ???? ???? ?? ?? ???? ??? ??? ??? ???? ???????? ???? ??? ????? ??? ??? ????????- ?? ????? ?????-??????, ?? ??????? ?????????? ?? 800 ??????? ???? ?????? ?????-?????? ‘???????’ ?? ?? (???. ?????? ?? ???? ?? ???? ?? ??? ??? ?? ????? ?????????? ?? ?? ??) ??? ?? ??????? ????? ????? ???? ?? ???? ?? ??????? ??? ?? ?? ??????

???? ??? ???? ?? ????? ?? – ?????? ?????? ?????? (??? ??? ?? ??? ???? ????? ???? ?? ????? ?? ???? ??) ?????? ?? ?????? ???? ????? ????? ?? ??? ??? ?? ???? ?????

???? ??? ???? ??? ?? ?????? ?? (???? ???? ?: ?????) ????? ?????? ?? ?? ????? ???? ??? ????? ?????? ?????-?????? ????? ???? ??????? ??? ?? ?? ?? ????? ?? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ???? ???? ????? ?????? ?? ???? ?? ?? ???? ?? ?????? ????? ?? ?? ??? ?? ????? ??????? ?? ?? ???-????-??? ????? ????? ??? ??? ???? ???? ??? ???? ??? ??? ?? ?? ???? ???? -?????? ??????? ?? ???? ?? ??-???? ?? ?? ????? ???? ??? ??? ??? ?? ???? ????? ??? ??? ??? ????? ?? ?? ????? (?????? ?? ???? ????) ???-??? ???? ?? ?? ??? ???? ?? ?????

??? ???????? ???, ??? ?????? ??????? ?? ?????? ???, ??? ????? ???????? ???, ??? ?????? ?????? ???, ??? ??????? ???, ???? ?? ?? ?????? ?? ?????? ?? ??? ????? ???? ????????????? ??? ???????? ???? ???? – ?????? ?????, ?????????? ?? ???? ???? ???????

????????????? ??? ???? ???? ?? ??????? ?????? ?? ???, ?? ??????????? ??? ??.?. ?? ??? ??? ??? ?????: ????? ??????? ?? ??? ?? ???? ??, ??? ?? ???? ?????? ??? ?? ???? ??? ???????, ????? ??????? ?? ???? ????? ???? ?? ?? ???? ??? ??????? ??? ?? ???? ???? ?????? ???? ??? ?? ?? ????? ??????? ???? ??? – ?????????? ???? ?? – ?? ?? ???? ?? ??? ? ????? ??????, ????? ?? ?????? ???? ??.?. ???? ?? ??? ???? ?????? ?? ??? ?? ??????? ??? ???

?? ?? ?? ??????? ???? ?? ?????? ?? ???? ???? ?? ?? ??? ??? ????? ? ??????? ?? ??? ????? ???? ??, ? ????? ?? ???????? ?? ??????? ???????

– ?? ????? ??????? ??? ????? ???? ?? ??????? ?? ???? ?????? ???

??? ??????? 1958 ??? (??? ???? ?? ???? ?????? ?? ???) ??????? ?? ????? ?????? ?? ?????? ??? ?? ????? ???? ??????? ??? ??? ???? ?????? ??? (?? ?? ??? ??? ?? ??? ???) 1966 ?? ????, ???? ?? ?????? ?? ?????? ??? ?? ??????? ??? ???? ?? ???? ??? ??????? ?????? ??? ????? ???? ?? ?? ?? ???? ???? ???? ?????? ?????? ???? ???? ?? ??? ???? ?? ???????? ????? ?? ?? ???? ?????? ?? ??? ??, ??? ??????? ?? ??????? ??? ???-???? ?? ??? ??????? ???? ??? ??: ????-??????? ?? ??? ???? ?? ??????? ??? ???????? ????????????? ??? ?? ??? ?? ??? ????? ?? ????? ?????-??????? ?? ????? ??? ????? ?? – ????? ????? ??? ?? ?????? ???? ?????? ?? ?? ??? ????? ????? ??? ????? ????? ???????? ??? ????? ??, ???????? ??? ?????? ?? ??? ??? ?? ????? ?? ???? ??????? ?? ???????? ?? ??? ?????? ???? ??? ???? ?? ???? ??, ?????, ??????, ?? ???????????? ????? ??? ???? ?????? ?? ??? ???? ???

????? ?? ?????? ?????? 1959 ??? ??????? ???????? ????? ?? ?????? ???? ?? ?????? ?? ??? ???? ??? ??? ??????? ?????????? ??? ????? ???? ????? ?? ??? ???? ?? ????????? ????? ?? ????? ?? ???????? ???? ??? ?? ?? ???? ??? ?? – ?????? ?????? ??? ?????? ??????????????? ??? ?????, ????, ?????? – ???? ???? ?????? ??? ????, ??????, ????, ??????, ???? ??? ?? ??? ??? ??????????????? ?? ??????? ?????? ?? ????? ?? ??? ?????? ??? ??, ?? ???? ????? ????? ?? ??? ?? ??? ??? ???????, ?????, ????????, ?????? ?? ???????? ??? ?? ???? ???? ??? ???? ?? ?? ?????? ??? ????? ???? ????? ?? ?????? ???? ?? ??? ??? ??? ???????? ??? ????? ???? ???? ?? ?? ???-???? ?? ????? ??, ?? ?? ???? ?? ???? ???????-????? ??? ?? ????? ???, ???? ?? ????? ???? (?? ???????? ?? ?????? ?? ??? ???? ?? ??? ???? ??? ????) ?????? ?? ?? ?????? ???? ?????? ???? ?? ??? ????? ?? ????? ????? ???? ???, ?????- ????? ?? ??? ?????

???? ???? ?????? ??? ??????? ??? ????? ?????? ????? ??? ??? ???, ????? ???? ?? ??? ?????? ??? ?? ???

????? ??? ????? ??????? ?? ??? ???? ?? ??-?? ???? ?? ??? ????? ?????????? ?????? ???? ???? ??????? ?????, ??????????? ?????, ?????? ??, ???? ?????? ?????? ????

– ???? ??????????? ?? ???? ??????????? ?? ????

???? ????????? ??? ??? ?? ?? ???? ?? ??? ??????, ??????????? ?????? ??? ????? ?????? ????-?????? ??, ?????????? ????? ??????? ???, ????? ???? ??? ???????? ????? ?? ?????????? ??? ??????? ???? ??????? ?? ???? ???????????? ??? ????? ?? ???????? ????????? ??? – ?????? ?? ??????????, ?????? ??????, ????? ??????, ???? ???????, ????? ?????????? ???? ???? ??????-??? ????? ???? ???? ?? ??? ??? ??? ??? ?? ???? ?? ?? ????????? ???? ????? ??? ???????? ?????????? ????? ????? ??? ????? ????? ???? ??? ??? ????? ?????? ??? ?????? ?? ?? ?? ????? ?? ???? ??? ??? ??? ?? ?? ???, ??????, ???? ?? ??????? ?? ???

??? ??????????? ?? ??? ????? ????????? ??? ????? ?? ???? ??? ??????? ????? ??? ???? ??? ?? ????? ?? ????? ????? ???? ???? ?? ?? ?????? ?? ???? ????? – ????? ???? ??? ??? ???? ?? ??? ???? ?? ???? ??? ‘????’ ????? ?? ?????

– ???? ???????? ???? ??? ?? ???

???????? ??? ‘??????’ ???? ????? ??????? ??? ???????? ??? ????? ?????? ?? ???????? ‘?????? ??????’ ???? ?????? ??? ???, ???????, ???? ?? ?????? ?? ????? ??? ???????, ???-????? ????? ??? 1953 ????

?????? ??? ??? ???? ???????? ???? ‘????????’ ?????? ???? ??? ???? ??????? ???, ????????????? ???????, ??????? ?? 1965 ??? ??? ???

– ???? ?? ???? ????? ?? ?????? ??? ???? ?????? ????? ???? ??, ???????? ????? ???? ??? ?? ???

????? ??? ?? ???? ?? ???? ?? ????? ?? ?? ?? ?? ?????? ???, ?????? ?? ??? ????? ???????? ?? ??? ??-?????? ???????? ?????? ?? ? ?? ???? ? ?? ???????? ????? ????? ?? ????????? ?? ??? ?? ???????? ??? ???? ???? ????? ??? ??????? ??? ??, ?? ??? ?? ??????? ?? ???? ?? ??? ??? ?? ???? ?????? ????? ???????, ????????, ??? ????, ???? ??? ?? ??????? ??? ?? ?????? ???? ?? ????? ????? ???? ??? ?????? ?? ???? ???? ?????? ??? ?? ???? ?? ???? ???? ???? ??? ????? ??????? ??? ?????? ??????? ?? ?????? ??? ??? ???? ???? ?? ??? ???? ?? ???????? ????? ?????? ??? ???? ?????? 1971 ??? ??? ?? ??? ?? ???? ?? ???, ??????? ?? ?????? ??? ?????-???? ??? ?? ??? ?? ????? ?? ????? ??? ??? ? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ????? ?? ????? ?? ?? ????? ??? ????? ???? ???, ????, ??????????, ?????, ???? ?? ???? ???????? ?? ???? ?????? ??????? ???? ?? ??? ?? ??? ??? ??? ?????? ??????? ?? ???? ??? 1990 ??? ?????? ???? ??? ?? 250 ???????? ??? ????? ?? ?? ???? ?? ???? ??, ??? ??????? ?? ????? ????

– ???? ???????? ?? ??? ???? ?? ??

??, ???? ???? ???????? ?????: ???????? ??? ?? ??? ??????? ?? ???????? ?? ?????? ??? ???? ??? ???????, ?????, ???????? ? ???? ?? ???-????????? ??? ???????? ????? ?? ?????? ?? ??? ????. ???? ??? ?? ?? ????? ??? ??????? ????? ???? ?? ???? ?????? ?? ?? ??? ??? ?? ???????? ?? ???????????? ????? ???? ????? ???????????? ????????????? ?? ????????? ?? ?? ?? ??? ?: ???????? ??????? ?? ?????? ???????? ??? ??.???. ?? ???-????? ?? ???????? ??? ??? ??????? ?? ???? ???? ?????????? ?? ????????? ????-????????? ??????-?? ???????? ??? ????-??????? ????? ??? ???? ??? ????? ??????? ????? ?? ???? ?? ???? ???? ???? ????????? ?? ?????? ?? ???? ?????? ???

??????? ??????-????? ?? ??? ?????? ?? ?? ?????-????????, ????? ?? ??? ???????? ????? ??? ?????? ???? ?????? ?? ?? ?????? ?? ??? ???? ????????????? ?? ???????????? ?? ??? ‘???????????’ ??????

2009 ??? ???? ?????? ??? ???? ???, ???????? ??????? ????????????? ?? ?? ???? ????? ??????? ???? (studies in inequality and social justice : esseys in honor of vedprakash vatuk) ????? ???????????? ?????? ?????????? ?? ??????? ????? ??? ??? ?? ???? ???????? ?? ???? ?? ???? ?????? ???????? ????

– ???? ??????? ??? ?????? ?? ??? ?? ??????????? ?? ????? ???? ???? ?????? ???? ???, ???? ??? ??? ???? ???? ???

???? ???? ?? ??? ??? ???, ?? ???? ??? ??????? ???????? ?? ?????????? ?? ??? ?????? ?? ??? ??? ????? ???? ???? ?? ????? ?? ?? ???? ????????? ?????? ????????? ?? ?????????? ?? ??? ???????????? ???? ???? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?????? ?? ??? ??? ?? ???? ?? ??? ???? ??????, ????? ?? ??????? ???? ???????, ??????, ???? ??? ??????? ??? ??? ‘???????’ ?? ??????? ??????? ????? ??? ? ????, ???? ?? ?? ??????? ??????-?????? ???? ?? ??? – ???? ???, ????? ??????? ???? ????? ?? ‘???????’ ???? ?? ?? ???? ??? ???? ?????? ?? ?? ??????? ?? ??????? ????? ?? ??? ?????????? ??? ??????? ?????????? ?? ?? ??? ??? ?? ?? ??? ????? ?? ??? ???? ??? ???? ???? ???????, ?????????, ??????????, ????????, ????????? ??? ???????, ??????? ??????, ????????, ??????, ?????-???? ?? ?????? ?? ??? ??, ???? ?????? ????? ????

– ??????? ??????-??????, ?????? ? ?????-??????, ???????-???? ????? ??? ?? ???? ????? ??? ???? ?? ?? ?? ?? ??????? ?????? ?????????? ???? ????, ???? ???? ?????????? ?????? ???? ???? ???? ????????

????? ?????? ?????? ?? ????? ??????? ???? ????, ????? ?????? ?? ???? ???? ????? ????, ?????? ???????? ???????? ?? ???? ???? ???? ???? – ?? ?? ?????????? ?? ??? ???, ?????? ?????

‘???? ?? ?? ????? ??????? ?? ???? ??? ??, ??? ??’ ??? ????? ??? ?????? ?????? ???? ??? ?? ??????? ??? ??? ?? ??????, ??????????, ?????, ?????? ?? ???? ??? ??? ?????? ?? ??????? ???? ???? ? ?? ???????? ?? ?? ?? ? ?? ?????, ????? ???? ??? ?????? ????? ?????? ???????, ???, ??????, ???????, ????, ???????????, ?????????? ?? ???? ??? ????? ??????? ?? ??? 11 ?????? 2001 ?? ???????? ???? ?? ??? ???? ?????? ?? ????? ????? ?? ????? ???? ???? ???? ?????????? ?? ??????????? ???? ??? ???? ????, ?? ??? ?? ?? ?????, ?????? ??????????, ???????????, ????????-???????? ??? ??? ?????????, ??????????????, ??????? ?????, ????? ????? ??? ???-???????? ??? ????? ???? ????????, ????????? ?? ??? ?? ?????? ?? ???? ?????? ?? ?? ????? ?? ??? ??, ?? ????? ????? ?? ?????????? ?? ????? ????

– ???? ?? ??????-???????? ?????? ?? ???? ?????? ???? ??, ?? ?? ?????????? ?? ?? ?? ?????????? ?? ???? ????????? ???????

?????????? ?? ????? ?? ?????????? ???-?????? ?? ??????? ???? ?? ?????? ??, ???? ????? ??, ?????? ??, ??? ?? ?????????? ?? ??? ?? ????? ?? ?????? ??? ?? ?????? ?? ???? ????? ???? ????? ?? ???????? ?? ??? ???? ???? ?? – ???????? ??? ?? ?????? ???? ???? ???? ???? ?????????? ?????? ??????? ‘??????’ ???? ?????? ?????? ?? ?? ???? ???????????? ?? ?????? ??? 1913 ??? ??????? ??? ???????? ????? ?????-?????-?????? ???? ‘???’ ??? ???? ?? ?? ???????? ???? ?? -‘ ????? ?? – ????????? ??? ??? – ??? ????? ???? – ???? ???? ???? – ????? ?? ????’

?? ?????????? ????? – ??????????, ??????-??????? ?? ????-????? ?? ????????? ??? ?? ????????: ?????????? ?????????? ??, ??? ?? ????

????? ??????? ?? ??????? ??? ?? ???? ???, ?? ?? ?? ????? ????????? ?? – ??????? ?? ??????????’, ?? ??? ?? ???????? ?? ????? ???? ?? ???, ??????? ?? ??? ‘???????’, ???????? ????????? ‘??????’, ‘???? ??????’ ?? ‘?????? ????’ ????????? ?? ????????? ?????? ?????? ?? ???????

???? ??????? ?? ??????, ???????? ? ???? ?? ??????? ?? ????? ? ???? ??? ???? ?? ????????????, ????????? ???? ?? ???-?????-??????, ???????, ??? ??????? ???? ?? ?? ??? ???? ???? ?? ?????? ?? ???????? ???? ?????? ???? ???? ????? ?? ?? ?? ???? ???????? ???? ?? ????? ? ?? ??? ?? ???????? ???? ????? ???

?????????? ?? ????? ???? ????? ? ??? ????????? ?? ??? ??????-??? ?? ???? ???????????, ???????, ????????????, ?????????? ?? ????? ?? ????? ?? ?????? ????? ??????? ?? ?????? ??? ??? ?? ?? ?? ?????? ???? ??? ???, ????? ?? ???? ‘?????? ????’ ?? ?? ????? ??? ??????? ???? ???? ?????? ?? ?? ???? ??? (????? ???) ????? ??? ??????????? ? ??????

– ?????? ?????….

???? ?? ???? ?????? ?????? ??? ??? ???? ?:-??? ??? ?? ??????? ?? ??? ???? ?? ?? ?? ?? ?? ???? ?? ??? ?? ???? ??? ???? ??? ??? ????? ???? ???? ???? ?? ???? ??????-??? ??????? ?? ???? ??? ?? ?? ???? ??? ?? ???? ???? ?? ?? ?? ?? ????????? ??????? ????? ??? ??? ??? ??? ?? ? ??? ???????? ????? ?? ? ?????? ?????? ????????? ???? ???? ?? ??? ?? ??? ???? ??? ??? ???? ??????, ???? ??????, ??????? ??????, ??????? ??????? ?????? ??? ???? ?????? ?? ???? ??????? ????? ?? ???? ??? ???????, ????????? ??? ??????? ??????, ??? ???? ???? ??, ????? ?? ??? ????-???? ??????? ???, ????-???? ?????? ??????

?????????????? ???? ?? ??? ??? ??? ?? ????? ??? ???, ???? ????? ?????? ?????????????? ?? ???? ????????? ?? ????? ??????? ?????? ?? ???? ??????? ????? ?????????? ??? ???? ?????? ???? ??, ????? ????? ?? ‘?????’ ?????? ????

– ????????

????? ???????? ?? ??? ???? ????? ?? ????? ???? ?????? ??? ????? ??, ????? ????? ???????: ?????, ???????? ??? ???? ?? ???? ?? ?? ???? ???? ? ??? ….?? ??? ??????? ????

– ????? ?????? ?? ???? ???? ???????? ???

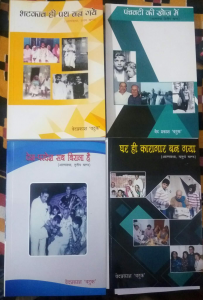

???? ??? ???? ???? ?????? ?? ????? ??? ???? ?: ???????? ?? ??? – ?? ???????? ‘?? ??? ???? ???’, 2200 ????? ?? ?? ?????? ‘???? ?? ?????’, ‘????? ?? ??? :??? ?????? ?? ????????? ??????’,’???? ?????? ????? : ??-??. ????? ?? ???????, ‘??? ?? ?????-??????- ‘????? ????? ?? ??????, ???? ? ???? ?? ??:?’, (?????? -??????), ??? ??? ????? ??? ??????? ?? ??? ????? ???? ??? ?? ??? ??? ????! ???? ???? ??????????? ??? ???? ??? ??? ?????? ???? ????????

– ??? ?? ?? ?????????? ?? ?????? ?????? ?? ??? ???? ????? ???? ???? ????? ???? ???????? ???? ???? ???????